Il Borgo di Abbateggio

Abbateggio: Dove la Majella Incontra la Poesia e la Storia Profonda

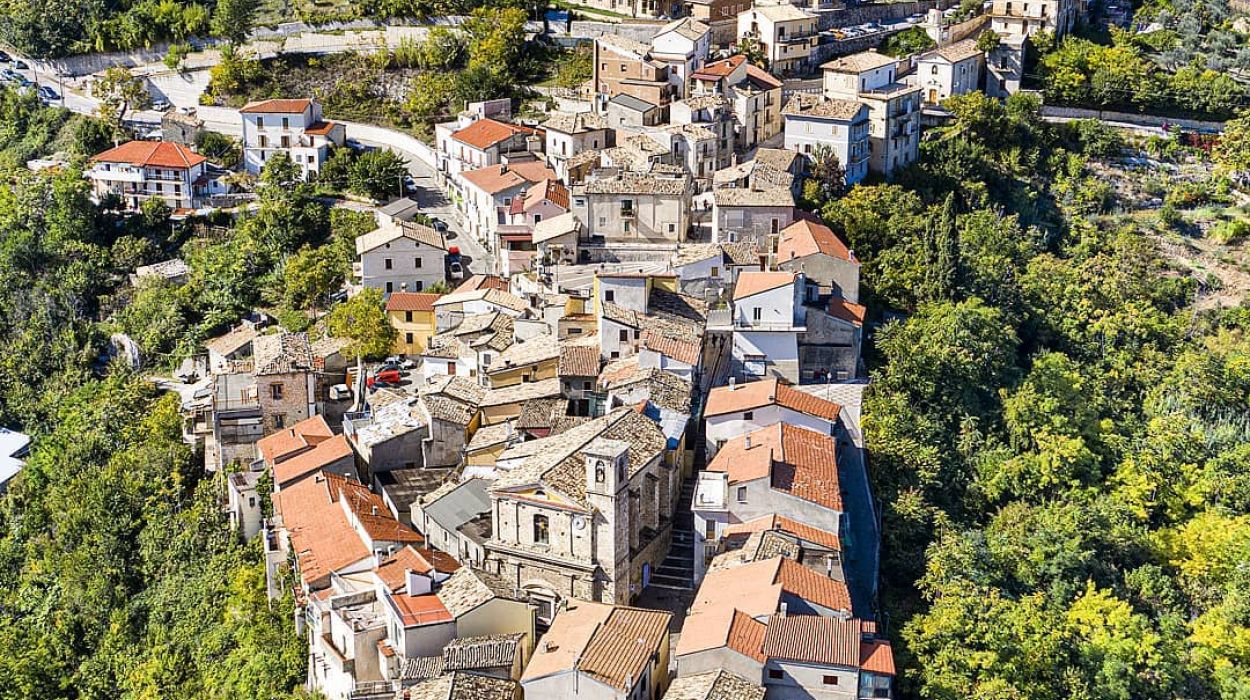

Abbateggio non è solo un nome sulla mappa; è una rivelazione sensoriale. Arroccato con eleganza sulle pendici settentrionali del Parco Nazionale della Majella, questo borgo, orgogliosamente incluso tra “I Borghi più belli d’Italia,” offre un’esperienza di viaggio che tocca l’anima. Qui, l’architettura in pietra bianca incontra orizzonti infiniti, disegnando un paesaggio culturale e naturalistico di ineguagliabile purezza.La Scultura di Pietra e Luce

Il vero cuore monumentale di Abbateggio è la sua stessa struttura urbana. Passeggiare nel Borgo Antico è come sfogliare un antico libro scolpito:- L’Architettura d’Autore: Le case, realizzate interamente in pietra calcarea della Majella, creano un complesso armonico di vicoli, scalinate e piazzette. È l’essenza dell’architettura rurale abruzzese, un tessuto urbano che si fonde con la montagna, regalando angoli pittoreschi e una serenità fuori dal tempo.

- Il Belvedere Naturale: Raggiungendo i punti più alti del borgo, il panorama si svela in tutta la sua magnificenza. La vista spazia dalle vette imponenti del Gran Sasso d’Italia ai profili del Monte Morrone, fino a toccare, nelle giornate limpide, l’azzurro lontano del Mare Adriatico.

Sentinelle della Storia e della Spiritualità

La spiritualità e la storia millenaria si manifestano nelle sue architetture religiose e nei siti archeologici unici:- Chiesa di San Lorenzo Martire: Centro della vita comunitaria, questa chiesa quattrocentesca affascina con il suo portale in stile rinascimentale e un campanile che nasconde un piccolo gioiello di ingegneria in pietra: una pregevole gradinata a chiocciola.

- Radici Preistoriche e Pastorali: Nei dintorni, Abbateggio conserva le tracce delle sue origini più remote. Il Sito Paleolitico di Valle Giumentina e l’annesso Ecomuseo testimoniano la presenza umana fin dall’antichità, mentre le misteriose Capanne a Tholos (le antiche architetture pastorali in pietra a secco) raccontano l’epica della transumanza e il profondo legame con la civiltà rurale.

L’Eccellenza del Vivere Lento

Abbateggio non è solo storia e paesaggio, ma anche cultura e sapore:- Il Borgo del Farro: La cucina locale celebra l’autenticità dei prodotti del Parco, con il farro in primo piano, protagonista di piatti semplici ma ricchi di gusto, spesso celebrato con l’annuale Festa del Farro.

- Poesia e Natura: A testimoniare il suo profondo legame con l’ambiente, il borgo ospita il prestigioso Premio Nazionale di Letteratura Naturalistica Parco Majella, un evento che attira scrittori e amanti della “penna verde” da tutta Italia.

Il Borgo d’Italia

tutto da scoprire ed esplorare

Monumenti

La storia

Nel XII secolo sul Chronicon Casauriense viene per la prima volta citato Abbateggio. A quel tempo questo territorio era dominato dai Normanni e probabilmente furono loro a definire il toponimo di questo borgo, che potrebbe derivare dal francese ab(b)ateis termine che indica l’azione di abbattere o un bosco abbattuto di recente.

Il borgo di Abbateggio in ogni caso esisteva già da prima di comparire sulle fonti scritte. Si pensa che la sua fondazione potrebbe essere legata al monastero di San Clemente, istituito nell’871 a Casauria.

Le vicende storiche di questo borgo sono legate ai nomi di diverse famiglie che l’hanno avuto in feudo, tra cui i De Balzo e gli Acquaviva. Nel 1731 il Ducato di Parma e Piacenza viene affidato a Carlo III di Borbone e il borgo di Abbatereggio rientra sotto il potere del Regno di Napoli, a cui restò a lungo fedele. Nel 1799 il popolo di Abbateggio e di altri borghi vicini scese in piazza per combattere contro i Francesi della Repubblica Partenopea, in favore della Restaurazione della monarchia borbonica. I francesi riuscirono ad avere la meglio e sconfissero gli insorti a Manopello.

Gli anfratti della Majella, alle cui pendici si trova Abbateggio, furono riparo per i Briganti, durante il periodo unitario. In molti in questo borgo manifestarono insofferenza per l’impresa dell’Unità d’Italia e si unirono alla Banda della Majella, gruppo di briganti che operava appunto sul massiccio appenninico abruzzese.

Durante gli anni del fascismo, Mussolini promosse una riorganizzazione amministrativa ed in questo contesto, nel 1929, Abbateggio venne soppresso come comune indipendente, tornando ad esserlo solo nel 1947.

Chiesa di San Lorenzo Martire

San Lorenzo è il santo patrono di Abbateggio e a lui è intitolata la chiesa che si trova nel centro storico del borgo. È una chiesa a navata unica e dalla pianta rettangolare.

Il prospetto esterno è classicheggiante, spicca il portale in stile quattrocentesco e il campanile di pianta quadrata. Il campanile al suo interno custodisce una scalinata a chiocciola realizzata in pietra locale, un autentico gioiello d’artigianato.

Gli ambienti interni sono scanditi da semicolonne di forma rettangolare e caratterizzati da uno stile tardo barocco che si ritrova soprattutto nei decori. La chiesa è ricca di rosoni e di stucchi, che la tradizione popolare attribuisce allo stuccatore ticinese Pietro Francesco Canturio, operante nel Centro Italia nella seconda metà del XVIII secolo. Di particolare pregio sono anche l’acquasantiera in pietra e la statua lignea di San Lorenzo.

Chiesa della Madonna dell’Elcina

Questo luogo di culto è legato ad un’antica storia di miracoli ed apparizioni. Si racconta che un giorno due pastorelli muti si trovavano a pascolare le pecore sulla collina dell’Elcina, quando improvvisamente videro sotto un albero di Leccio una donna ed un quadro che rappresentava la Madonna con in braccio Gesù Bambino. La donna chiese ai pastorelli una chiesa sulla collina, ripetendo la richiesta per tre volte. Alla terza volta i pastorelli corsero in paese e giungendo a casa riferirono quello che avevano visto, parlando per la prima volta. La madre in preda all’entusiasmo allertò il vicinato e tutto il paese. In tanti si recarono insieme ai pastorelli nel luogo dell’apparizione. Dopo una consultazione si decise di prendere il quadro e portarlo nella chiesa di San Lorenzo ma il giorno seguente la tela venne ritrovata di nuovo ai piedi dell’albero, sulla collina. La cosa si è ripetuta per altri due giorni, fin quando tutti hanno compreso che la Madonna chiedeva chiaramente la costruzione di un luogo di culto in quel punto.

La chiesa della Madonna dell’Elcina che si può vedere oggi risale al 1927, costruita nello stesso punto in cui si trovava l’antico santuario. Al suo interno, sotto l’altare, si trova il resto di un albero di leccio che è considerato l’antico albero ai piedi del quale apparve la Vergine. Nella chiesa è custodita anche una statua della Madonna dell’Elcina, in terracotta dipinta. Durante il suo restauro, alle sue spalle, è stato rinvenuto un dipinto che raffigura la Madonna con in braccio Gesù Bambino. Il dipinto risale probabilmente al XVII secolo e nonostante sia incongruente con l’anno in cui apparve la Vergine Maria, viene considerato dal popolo la tela ritrovata sotto il leccio dai pastorelli.

Sito Paleolitico di Valle Giumentina ed Ecomuseo del Paleolitico

Tra il 1954 e il 1955 il prof A. M. Radmilli e la sua equipe di studiosi dell’Università di Pisa hanno avviato uno studio approfondito su una porzione di territorio della Valle Giumentina, che si è rivelata essere tra le più importanti aree archeologiche dell’Abruzzo.

Grazie agli studi effettuati in quegli anni è stata evidenziata la presenza nell’antichità di un lago, prosciugato circa quanta mila anni fa. Attorno a questo specchio d’acqua hanno stanziato gruppi di uomini, per un arco temporale compreso tra i cinquecento mila anni e i quaranta mila anni fa. Quest’arco temporale è stato caratterizzato da forti sbalzi climatici, gli uomini preistorici in quegli anni hanno attraversato due glaciazioni e i loro relativi periodi intermezzi. Dagli studi effettuati è stato possibile evincere come questi gruppi si siano adattati alle diverse temperature, alternando varie tipologia di flora e diverse tecnologie preistoriche.

Gli scavi hanno poi evidenziato l’attività di caccia grossa, soprattutto di animali come orsi e cervi, sebbene i resti rinvenuti siano pochi.

Oggi si può certamente sostenere che quest’area della Valle Giumentina sia stata abitata per tutto il paleolitico inferiore e medio, ad avvalorare questa tesi sono anche i ritrovamenti litici, lavorati con una particolare tecnica.

Nel settembre 2012 un gruppo di studiosi ha ripreso lo studio approfondito della zona.

L’8 settembre 2013 è stato inaugurato l’Ecomuseo del Paleolitico nella Valle Giumentina, di fronte al sito archeologico.

L’ecomuseo attraverso la riproduzione di architetture tipiche dell’ambiente agro – pastorale abruzzese e mediante l’utilizzo di pannelli illustrativi si propone di guidare il visitatore all’interno di un mondo scomparso da millenni. Nel percorso vengono illustrate le tipiche capanne costruite a secco ma anche le attività e la quotidianità dell’Uomo di Neanderthal.

L’ecomuseo comprende anche un laboratorio di archeologia sperimentale.

Complesso archeologico di Sant’Agata.

Nella zona della contrada di Sant’Agata esiste un complesso archeologico legato ad un antico luogo di culto. Qui in passato si trovava una chiesa medievale, di cui oggi resta solo l’altare votivo, le donne si recavano in pellegrinaggio e bagnavano i seni con l’acqua della vicina fonte. Un antico rito propiziatorio legato alla fertilità e all’abbondanza, da ricondurre all’antica divinità della fecondità di origine italico – romana.

Con il passare degli anni il luogo di culto andò in rovina, nel 1629 è attestato che la chiesa era già distrutta. Tuttavia non si arrestò il rituale femminile, che si svolgeva su un altare particolarmente venerato.

Grazie ad alcuni scavi archeologici sono stati riportati alla luce i resti della chiesa ed è stato dimostrato che sempre qui esisteva un luogo di culto ancora più antico.

Curiosità

Premio Nazionale di Letteratura Naturalistica “Parco Majella”

Dal 1998 ad Abbateggio si svolge il premio letterario “Parco Majella”, una competizione letteraria cresciuta di anno in anno e che conta la partecipazione d’importanti nomi della letteratura, come quello della scrittrice Dacia Maraini e del Premio Nobel per la letteratura Dario Fo.

Il concorso è aperto a scrittori, professionisti e dilettanti, e a giornalisti italiani e stranieri. Si articola in diverse sezioni, tra le quali solitamente ci sono la narrativa edita ed inedita, la poesia e la saggistica.

Il bando di concorso viene pubblicato nel mese di gennaio e i testi vengono affidati al giudizio di esperti docenti, giornalisti, studiosi e membri di associazioni ambientalistiche particolarmente importanti.

A luglio si tiene la serata conclusiva, con la premiazione dei vincitori.

Festa del Farro

Dal 1992 ad Abbateggio la notte di San Lorenzo si festeggia il santo patrono e si onora il prodotto più importante di questo borgo: il farro.

I semi di farro fino a qualche decennio fa appartenevano solo ad antiche famiglie contadine di Abbateggio, grazie ad un intuizione della locale Pro Loco sono stati messi in rete.

Ad Abbateggio si punta su un prodotto locale per promuovere anche un tipo di alimentazione sana, basata su un abituale consumo di fibre e di farro, cereale ricco di proprietà benefiche.

Il 10 di agosto si tiene la tradizionale Sagra del Farro, un’occasione per gustare svariati prodotti basati su questo cereale. Assolutamente da non perdere sono i dolci, che vengono preparati da esperti pasticceri.

Personaggi

Il Carattere Forte di Abbateggio: Figure Nativi che Hanno Segnato la Storia

Abbateggio, gioiello incastonato nella Majella, non ha solo plasmato paesaggi di ineguagliabile bellezza; ha anche forgiato personalità di eccezionale tempra che, pur provenendo da un piccolo borgo, hanno lasciato un segno indelebile nella storia civile e morale della nazione.

La figura più imponente, il cui nome è indissolubilmente legato all’identità di Abbateggio, è quella di un uomo che ha trasformato l’orrore in testimonianza eterna.

1. Ermando Parete: Il Testimone dell’Umanità Sostenuta dalla Majella

Il più illustre dei nativi di Abbateggio è Ermando Parete (1923 – 2016), una figura la cui vita è un potente monito contro la barbarie e un simbolo della resilienza abruzzese.

Ermando Parete non è solo un nome: è una lezione di storia vivente. Sottufficiale della Guardia di Finanza, Parete fu fatto prigioniero e deportato nel campo di sterminio nazista di Dachau dopo l’8 settembre 1943 per essersi rifiutato di combattere al fianco delle truppe tedesche.

La sua incredibile sopravvivenza all’inferno del Lager – dove subì torture e esperimenti, come quelli di immersione in acqua gelida – è divenuta un potente atto di resistenza morale. Al suo ritorno nel paese natio di Abbateggio, dedicò il resto della vita alla testimonianza instancabile della Shoah e degli orrori della guerra, incontrando scolaresche in tutta Italia.

L’eredità di Ermando Parete è il “Mai più” urlato alle nuove generazioni, un coraggio civile che oggi viene onorato: a lui è stata intitolata la nuova caserma della Guardia di Finanza di Pescara, a perenne memoria del sacrificio di un figlio di Abbateggio che scelse l’onore contro l’ingiustizia.

2. La Tradizione del Centenario: I Custodi della Longevità

Sebbene non siano “celebrità” nel senso convenzionale del termine, una menzione d’onore spetta ai Centenari di Abbateggio, autentici personaggi che incarnano la qualità della vita, la purezza dell’ambiente e la forte identità del borgo.

Abbateggio si è guadagnato nel tempo la fama di “paese della longevità”. Questa non è solo statistica, ma l’espressione di un legame viscerale con la natura incontaminata della Majella. Le figure degli ultra-centenari nativi, come Anna De Thomasis (che ha superato i 100 anni), rappresentano la memoria storica vivente del borgo. Sono i Custodi del tempo, testimoni di un secolo di storia e del lento, salubre ritmo di vita che solo un ambiente intatto come quello di Abbateggio può offrire. Celebrando i loro compleanni, il borgo celebra l’identità più profonda dell’Abruzzo: la forza, la semplicità e la straordinaria capacità di resilienza.

Abbateggio non cerca riflettori effimeri, ma celebra figure il cui impatto, dalla testimonianza storica alla longevità, definisce in modo profondo e duraturo il carattere di questo Borgo più bello d’Italia.

Ricette Tipiche

L’Anima della Majella in Tavola: Le Ricette di Abbateggio

Abbateggio, il “Borgo di Pietra Bianca”, non è solo storia e paesaggio mozzafiato, è anche custode di una tradizione gastronomica che affonda le radici nella pastorizia e nell’agricoltura di montagna. Le sue ricette sono un inno alla semplicità, alla genuinità e alla riscoperta degli ingredienti antichi, primo fra tutti il farro, vero e proprio simbolo culinario del paese.

Ecco un ritratto professionale dei piatti che definiscono l’identità di Abbateggio.

1. La Minestra di Farro: L’Oro Antico dei Campi

Se c’è un piatto che incarna lo spirito di Abbateggio, è la Minestra di Farro. Questo cereale, riscoperto e coltivato con passione dai produttori locali, è il cuore della cucina montana, un’eredità alimentare che risale ai tempi degli antichi Romani.

Non è una semplice zuppa, è una narrazione liquida della terra. La Minestra di Farro di Abbateggio è l’espressione più alta del cibo povero elevato a eccellenza gastronomica. Genuina, confortante e ricca di proprietà, si prepara con il farro spezzato (o perlato), cotto lentamente in un brodo semplice e saporito arricchito da un battuto di verdure fresche – carota, sedano e cipolla – e spesso insaporita con l’osso di prosciutto o pezzetti di salsiccia locale. Il tocco finale di olio extra vergine d’oliva crudo e una spolverata di pecorino abruzzese sigillano un sapore che sa di casa, montagna e storia. Un piatto da assaporare lentamente, che riscalda il corpo e nutre l’anima, celebrato ogni agosto con la celebre Sagra del Farro.

Elementi Chiave

- Ingrediente Fondamentale: Farro (perlato o spezzato).

- Aromi Distintivi: Battuto di verdure, a volte pomodoro leggero, olio EVO a crudo.

- Abbinamento Consigliato: Pane raffermo o tostato e Pecorino della Majella.

2. Pecora alla Callara (o Ajo Cotturo): L’Eredità della Transumanza

Questo non è un semplice secondo piatto; è un rito della cultura pastorale abruzzese, legato indissolubilmente al ciclo della transumanza che ha plasmato l’economia e le tradizioni della Majella. Sebbene diffusa in diverse aree montane dell’Abruzzo, la sua preparazione ad Abbateggio mantiene il rigore e la sapienza antica.

Un’epopea culinaria che richiede tempo, dedizione e fuoco lento. La Pecora alla Callara (traducibile come “Pecora al calderone”) è il simbolo della cucina forte e indimenticabile dei pastori. La carne di pecora matura – tradizionalmente preparata in una grande caldaia di rame (la callara) – viene sottoposta a una doppia e lunghissima bollitura con vino bianco, erbe aromatiche e verdure per assicurarne una tenerezza impeccabile. Solo dopo ore di paziente cottura, la carne viene rosolata con pomodoro, peperoncino e aromi locali. Il risultato è un ragù denso e avvolgente che celebra la forza della pecora e il carattere indomito della montagna. È il gusto autentico dell’Abruzzo più verace.

Elementi Chiave

- Ingrediente Fondamentale: Carne di pecora (necessita di lunga cottura).

- Metodo: Doppia bollitura seguita da una cottura lenta nel sugo.

- Aromi Distintivi: Vino bianco, aglio, rosmarino, alloro e una punta di peperoncino.

3. Gli Arrosticini: Essenza Pura della Pastorizia

Sebbene non esclusivi di Abbateggio, gli Arrosticini sono un pilastro dell’esperienza gastronomica in ogni località ai piedi della Majella.

L’espressione più semplice e perfetta della street food abruzzese. Gli Arrosticini sono la quintessenza della carne ovina: cubetti di carne di pecora (o castrato) selezionatissima, infilati su uno spiedino sottile e cotti alla brace, rigorosamente su una fornacella a canalina. Serviti bollenti e salati a fine cottura, rappresentano l’equilibrio ideale tra il grasso saporito e la carne magra e tenera. Non c’è visita al borgo che sia completa senza gustare questa specialità, simbolo di convivialità e tradizione pastorale che si tramanda di generazione in generazione.

Elementi Chiave

- Ingrediente Fondamentale: Carne di pecora (o castrato) tagliata a cubetti.

- Metodo: Cottura rapida sulla fornacella (brace).

- Abbinamento Consigliato: Vino rosso Montepulciano d’Abruzzo e pane unto d’olio.